気付いたモーダルインターチェンジを、順次まとめていく。

コードをI〜VIIで表記すれば、一般化してまとめることが出来るのだと知る。

結局、モーダルインターチェンジはコード進行の裏付けを与える理論でしかないので、最終的にはコード進行のパターンとして捉えて良いのだ。

とりあえず、今回は全てASKA曲。

PRIDEに引きずられて、主に別れの歌を分析。

タグ: CHAGE&ASKA

(64)Girl:Aメロ~サビ

10/12

Girlアレンジ2回目。

Aメロ~サビで気になっている以下の2点を見てもらう。

主にメロディに関わる部分。

- サビ前:「言えなくなる 静かになる 苦しくなる」

- サビ:「背中は寒いねー」(ーのところ)

先生は、指板の横飛び(低音側から高音側に一気に動く)を容赦なく入れてくる。

アレンジは難しくなるけれど、その分、迫力あるASKAの歌唱に近いものを再現できる。

面白いアレンジになりそう。

(63)Girl:Aメロ

9/27、ASKAソロのGirl、アレンジレッスン2回目。

気になった以下の2点を見てもらう。

- コードとメロディの調和が難しい部分

- Aメロ→サビへのつなぎ

1点目で重要なのは、そのコードの役割を考えること。

2点目は、アイディアを整理して、大胆に実行すること。

コードの役割

コードの役割2つ

作曲者の視点に立つと、コードの役割には2つある。

- メロディを支える役割

- 次のコードへの移行を促す役割

そこでのコードは、どちらの役割をより強く担っているのか。

それを見抜くことで、コードの1度の音が重要なのか、3度か5度かあるいは7度か、ということが分かってくる。

ウクレレは4弦しか無いので、セブンスコード(音4つ)にコード外のメロディ(音1つ)が追加されると、物理的に絶対弾けない。

また、セブンスコードでは、1度と7度は1音しか離れていないので、両方を取ることが難しい場面も多々ある。

どの音を削って、どの音を残すか。

その取捨選択に際して、基本となる考え方を持つことが出来れば、その基本に則って他の曲をアレンジすることも可能だし、あるいは敢えてその基本から外れるという冒険をすることも出来るようになる。

ここでの役割

F→B7→Emと進行する部分のB7のところ。

メロディはEmスケールの音のみで構成されている。

一方で、コードはダイアトニックコード外のB7が選ばれている。

(ダイアトニックコードであれば、Bm7のはず)

そのため、コードの音とメロディの音が合致せず、ウクレレソロでは全ての音を弾くことができない。

どの音を使い、どの音を捨てるか。

まずはコードの役割を明確にする。

コード進行の観点から言えば、このB7は、「次のコードへの移行を促す役割」を担っている。

コード進行の用語で言えば、ドミナントモーション「V7→I」の進行である。

ダイアトニックコードの5番目のコード(EmスケールではBm)のフラットセブンス(V7)は、不安定な響きを持っているために、1番目のコード(I、ここではEm)へ移行すると安定感を得られる。

コードの役割が分かったら、次に、その役割を果たすのに重要な音は何か、を考える。

B7の不安定な響きを支えるのは、3度の音と7度の音。

1度の音(B)ももちろん大事な音ではあるが、3度と7度を優先するという選択肢も考慮しておく必要がある。

アレンジbefore/after

Before

コードの役割は特に考えず、コードの1度の音が大事だろうと考えて、Bの音を残す。

After

Aメロ→サビへのつなぎ

アイディアの整理

「Aメロ:静かになる 苦しくなる」~「サビ:こんなに抱きあっても」の間に、2小節分のつなぎがある。

コードはDで、無機質なビートが続き、サビで一気に転調する。

歌詞は無いが、ASKAは「Ah Ah Ah~」と段々高くなるアドリブを入れている。

そこで、アレンジのアイディアとして、リズムの刻み方は変えずに(無機質に)、コードDをInversionの考え方で高音に移動させていくこと(ASKAのアドリブっぽく)を考える。

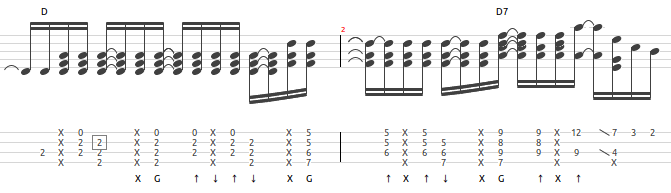

アレンジbefore/after

Before

先生からは「上がりきっていない感じがする」と指摘される。

1st Inversionで止まっている。

自分もそこに悩みはあった。

「Ah Ah Ah~」のように、三段くらいは変えたかった。(base→1st inv.→2nd inv.)

けれど、高音に上げすぎると、サビへのつながりが悪くなるんじゃないかと思い、中途半端なところで止めてしまったのだ。

リズムは「タカタンタカタン」。

「タ」は表拍、「カ」は裏拍、「ン」は伸ばすところ。

一文字が16分の音符の長さ。文字が8つあるので、4分音符2拍分を表している。

After

上述のアイディアを整理した上で、先生がいろいろと試して、以下のような形を得る。

インバージョンの考え方で、段々と高音のコードに移っていき、最後D7に変わる。

「サビへのつながりが悪くなるんじゃないか」という懸念に関しては、スライドダウンを入れるだけで随分と変わる。

そのスライドダウンを活かすために、最後の高音は8分音符で1回だけ鳴らす。

リズムは「ンカタカタンタカ」。

X:クリック(↓のイメージ)、G:グリップ(↑のイメージ)、↑↓:ストローク

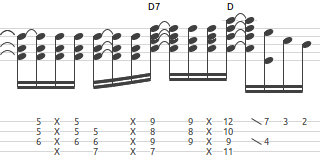

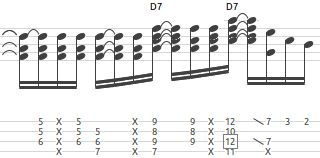

バリエーション

バリエーション、その1。

D7に変わった後、Dに戻る。安定した感じがして、POPSっぽい。

バリエーション、その2。

D7に変わった後、更に次のインバージョンのD7に移行。

ちょっと不思議な感じに。

LOVE SONG イントロ

PRIDEタブ譜

CHAGE&ASKA「PRIDE」ウクレレソロアレンジ

80年代のチャゲアスの名曲、「PRIDE」のウクレレソロアレンジに挑戦しました。

原曲

歌:CHAGE&ASKA

作詞・作曲:ASKA

編曲:澤近泰輔

キー:Eb Major

ウクレレソロ

アレンジ:私 と 林本陽介(先生)

キー:C Major

サビの16ビート感

サビのアレンジは、ストロークでコードを鳴らしつつ1弦(+4弦)でメロディを奏でる、いわゆるジャカソロのスタイル。

コードとメロディを組み合わせれば出来上がるので、「なんだ、意外と簡単じゃん」というのが最初の感想。

ところがどっこい、リズム感を出す、ということを考えると、非常に奥が深い。

「サビはもうちょっと16ビート感が欲しい」と先生に何度か言われ、昨日のレッスンで具体的に直してもらって、ようやくなんとなく分かる。

16ビート感、難しい。

Aメロのアレンジ

一番難航した気がするAメロ。

メロディと一緒に和音感を出す。それと同時に、和音が出すぎてメロディを埋もれさせないための取捨選択が必要。

イントロのアレンジ

PRIDEアレンジ。

イントロ(インスト部分)は、意外と簡単。

楽譜に書いてある通りに、コード、メロディを組み合わせれば、ほぼ出来る。

対して、ボーカルのメロディラインを際立たせたいところ(歌部分)では、メロディを殺さないように音の取捨選択が重要になる。

イントロが簡単とは言えもちろん、楽譜には現れない演奏の妙というものがあるわけで、レッスンではそこをコピーすることが主眼となった。

3種類のトレモロ奏法

PRIDEの間奏部分でトレモロ奏法を使いたい。 でも、いろんな人がいろんな奏法を「トレモロ」と呼んでいて、実は頭がこんがらがっている。 「単一音」「複数音交互」「複数音同時(和音)」の3つに整理してみる。 続きを読む 3種類のトレモロ奏法