レッスンノートの清書を、試験的にブログでやってみる。

完全に個人用メモ。

前回はPRIDEの動画撮影。

動画は先生の一眼レフ、ウクレレの音はピックアップを通して録音。

今回のレッスンでは、ウクレレの音のマスタリングを行い、動画と結合する過程を習った。

Contents

マスタリングでやること

音の大きさをフラットにする

複数の楽器がある状況を想定するのが分かりやすい。

ドラム・ベース・ギターとあった時に、1つの楽器の音だけが大きいとバランスが悪い。

音の出過ぎたところを叩いてやって、そこだけ音を小さくしてやるのがここでの作業。

ウクレレで言えば、4本の弦があるので、そこから出てくる音の大きさを揃える。

軸は2つ、時間方向に(一曲通じて)調整するものと、周波数方向に(高い音と低い音)調節する。

エフェクトをかける

最低限のエフェクトとして、リバーブをかける。

リバーブをかけないピエゾピックアップ生の音は、キンキンしてて不自然。

リバーブをかけると、音が空間を広がっていくような効果がかけられるため、耳に馴染む。

実際の手順

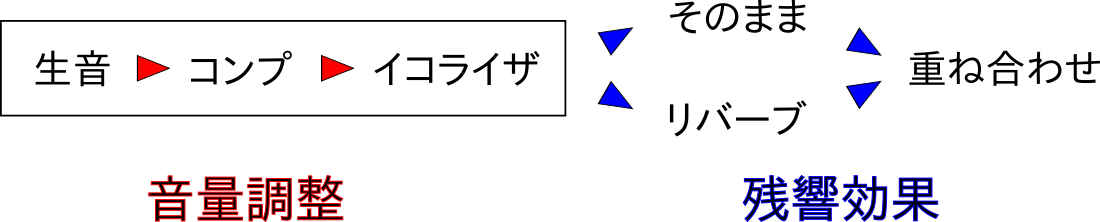

まず、生音にコンプレッサーとイコライザをかけて音量調整をする。

そして、そこで出来た音を2系統に分けて、片方はそのまま、片方にはリバーブをかける。

最後にそれを重ね合わせて完成。

この作業ではMacのLogicProというソフトを利用。

生音(録音)

オーディオインターフェースを介して、パソコンに取り込む。

入力のゲイン(ボリューム)は、音が割れないギリギリまで上げる。

録音した生音は、音が大きくて耳にキンキンするくらい。

でも音が大きい分には後から調整出来るし、こうすることで「ウクレレの音 >> 雑音」という状態で録音出来るから、雑音の影響を小さくすることが出来る。

時間方向の音量調整

ダイナミクス系エフェクトを利用する。

今回はコンプレッサーを使った。

最終的なパラメータの設定は以下。

- Circuit Type: Opto

- Threshold: 30dB

40dBだと生音とあまり変わらず、20dBだと不自然、ということで30dBに決定。

極端に値を変えてみて、AよりもB、BよりもCという感じで、徐々に狭めていく。

この音量調節で目指すのは、全体的に平坦に音にするのではなく、演奏の強弱の変化は失わないまま、突出して大きな音が出てしまっているところを小さめにすることにある。

周波数方向の音量調整

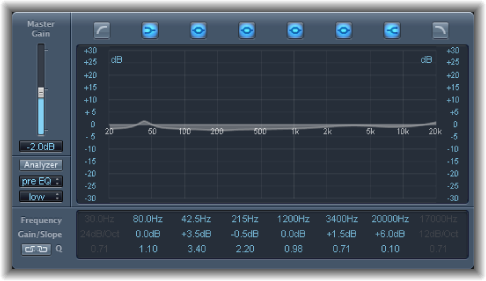

もしも周波数成分で突出して大きな音があれば、イコライザで調整する。

イコライザでは、特定の周波数(高さ)の音を大きくしたり小さくしたり出来る。

ここでは時間方向は考えない(1分20秒のところの高音がうるさいから小さく、とか、そういうことはしない)で、曲全体に同じエフェクトをかける。

先頭から音を聴いていきながら、音が突出して大きな周波数があれば、その周波数成分だけ音を小さくしていく。(下図のようなグラフを見ながら)

今回の作業では下記のような設定になった。

「この周波数がうるさいかな」と思う周波数を、一旦逆に大きめにしてみて、気になる音が大きくなれば正解。

そういった作業を繰り返して、イコライザの設定を決めていく。

ここは職人芸だと思った。すぐには真似できん。

基本は、音を削るアプローチ。

音を足していく(大きくしていく)と収集が付かなくなるし、ある場所を小さくすれば別のところが聴こえるようになるので、ある場所を目立たせたいときは他を削ることを考える。

参考までに、それぞれの周波数帯のイメージは…

低音(100Hz)→パンチが出る

中域→ふくよかさ

高域(4kHz)→キンキンするところ?

超高域(10kHz)→すみやかさ/反対に痩せた感じにも

今回の設定は以下のようになった。

Gainは音をどのくらい小さくするかの値。

また、特定の周波数をピタリと小さく出来るわけではないので、Qという値で周波数帯の幅を決めてやる。

| Freq. [Hz] | 270 | 400 | 560 | 790 | 1780 | 3900 |

| Gain [dB] | -6.5 | -15.5 | -9 | -20 | -4.5 | -4 |

| Q | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0.71 | 0.71 |

ここで、270[Hz]と400[Hz]は、ウクレレの3、4弦の開放弦の音に相当する。

ピックアップは日曜大工で取り付けたために、3、4弦側の音を大きめに拾ってしまっているので、そのためガッツリ小さくする必要があるのかも知れない。

790[Hz]の部分は、1オクターブ高いGか。

なお、ウクレレ開放弦の周波数は、この式「f=2^(N/12)*基準周波数」で求めた。

| 弦 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 音 | A | E | C | G |

| 周波数 [Hz] | 440 | 330 | 262 | 392 |

また、ピエゾピックアップは2000[Hz]周辺に音が偏ると言われているようで、そのあたりを削るとアコースティックっぽくクリアな感じになると言う。

こちらのサイトでは、ウクレレの音をマイクで拾った場合と、ピエゾピックアップで拾った場合との、周波数特性の比較をしている。

確かに、ピエゾピックアップは2000〜5000[Hz]あたりが高めに出ている。

リバーブ

リバーブは残響効果を与える。

残響効果は感動体験につながるので、どこで聴かせたいかをイメージして設定する。

今回は、というか先生たちは、Blue Noteなどのようなステージの残響効果をイメージして音作りしているそう。

なお、リバーブも、周波数帯を考慮して設定する。

高音(シャーン)や低音(どーん)にはリバーブはかけず、実音のところのみにかける。

なお、リバーブをかけない状態をドライと呼ぶ。

リバーブには、荒が目立たなくなる効果もある。

全体の音量を大きくする

ここで、最後に全体の音量を大きくする。

Adaptive Limiterとか、Expanderというエフェクトを使う。

音と動画の合成

ここでは、Finul Cutというソフトを使った。

カメラ内蔵のマイクで録った音の開始点と、上記で編集した音の開始点を合わせる。

今回はカメラ内蔵のマイク音は削除するが、場合によってはマイクの音も合成することもあるそう。

なお、カメラ内蔵のマイクの音も、なんか知らんが、映像と1コマ分ずれているらしいので、まず最初にそれを調整した。

その他

ジャズギターは、アンプを通した音を設計目標として作るらしい。

アコースティックギターとはここでも違うのか。